La mort, une affaire de vivants

Inévitable conclusion de toute vie, la mort a de multiples visages. Et malgré son omniprésence, elle est invisibilisée dans notre société.

Personne ne peut y échapper. Point final de chaque existence, la mort est inéluctable. Ce qui nous en distingue les uns des autres, ce sont plutôt les circonstances dans lesquelles on meurt, la façon dont les sociétés l’appréhendent et surtout comment ceux qui restent y font face.

Aujourd’hui, les principales causes de mortalité peuvent être regroupées en trois catégories : les affections cardiovasculaires, respiratoires et néonatales. Cependant, elles diffèrent selon les pays et régions du monde. La première cause de décès en Afrique australe est le sida tandis qu’il s’agit des violences entre personnes en Colombie, au Venezuela et au Salvador. En France, ce sont les tumeurs qui occupent la première place devant les maladies cardio-vasculaires. Sans oublier que la profession, la classe sociale et le genre peuvent influencer la durée de vie : « Les hommes cadres vivent en moyenne six ans de plus que les ouvriers », cite par exemple Laurence Hardy, socio-anthropologue à l’Université Rennes 2. De même, treize années d’espérance de vie séparent les hommes les plus pauvres des plus riches1, contre huit chez les femmes, tandis que les Françaises vivent globalement six ans de plus que les Français. Il est clair que la mort, dans son inconstance, n’affecte personne de manière égale.

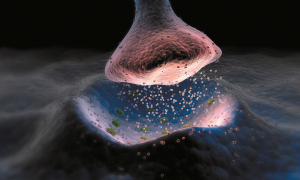

Pourtant, il n’y a que deux façons de mourir : soit le cerveau arrête de fonctionner (mort cérébrale) et présente des lésions irréversibles entraînant à terme un arrêt cardio-respiratoire, soit le cœur cesse de battre (mort cardiaque), ce qui mène à un arrêt de la vascularisation cérébrale et donc à une privation d’oxygène du cerveau.

Proximité avec les cadavres

Bien que depuis l’apparition d’Homo sapiens il y a environ 300 000 ans, près de 109 milliards de personnes ont disparu, le rapport que les sociétés humaines entretiennent avec la mort fluctue selon les époques, les lieux et les cultures. « Environ 120 000 ans avant notre ère, au Paléolithique, l’Homme enterrait déjà ses défunts entourés d’objets funéraires, comme des bijoux, raconte Romain Pigeaud, chercheur associé en préhistoire au Creaah2 à Rennes. Plus tard, au Néolithique, l’apparition du mégalithisme et de l’incinération témoigne d’une évolution du rapport à la mort – sans toutefois que l’on puisse aujourd’hui l’expliquer. »

Dès le Moyen Âge, l’Église catholique s’est appropriée les rites de fin de vie et a condamné les « débordements » – consommation d’alcool, liesse générale – générés par les rites païens jusqu’alors pratiqués. La veillée mortuaire est alors devenue une norme, tout comme la préparation du cadavre par les proches. Jusqu’au 18e siècle, les épidémies et les violences ont provoqué des morts massives, plus fréquentes que de nos jours. La mort était donc plus commune, tout comme la proximité avec les cadavres. « Des corps se trouvaient enterrés dans les églises, dont le sol était souvent remué, générant des odeurs, tandis que les ossements déterrés étaient exposés dans des ossuaires », illustre Élodie Cabot, archéo-anthropologue à l’Inrap3.

© UNIVERSAL IMAGES GROUP NORTH AMERICA LLC / ALAMY

Les ossements déterrés des églises pour faire de la place étaient déposés dans des ossuaires, comme ici celui de Lanrivain, dans les Côtes-d'Armor.

Au 19e siècle, la morgue de Paris était même ouverte au public : des corps y étaient montrés durant trois jours pour permettre leur identification. Plusieurs milliers de curieux s’y pressaient quotidiennement pour observer les dépouilles, transformant la morgue en lieu d’attraction. Elle était même incluse jusque dans les itinéraires de visite des touristes étrangers !

Peu importe la classe sociale

Dans les années 1970, le progrès médical a engendré une véritable transformation des sensibilités en lien avec la mort. « Les riches étaient jusque-là privilégiés dans l’accompagnement religieux en fin de vie, étant donné leur participation financière vis-à-vis du clergé, détaille Laurence Hardy. Depuis que le milieu médical a mis en place un accompagnement pour tous, les mourants sont accueillis à l’hôpital pour tenter d’éviter le décès, peu importe leur classe sociale. La confiance en la médecine a pris le pas sur la foi religieuse. » Le lieu de la mort a ainsi été déplacé du domicile vers l’hôpital ou l’hospice, loin des communautés religieuses, de quartier ou villageoises. Un véritable tournant sociologique pour l’époque. Petit à petit, la mort a été aseptisée et survient désormais souvent loin des foyers, dans les services de soins palliatifs ou en Ephad4.

Naissance d’un tabou sociétal

Ce transfert de lieu du trépas, lié aux progrès médicaux, a peu à peu chassé la mort de notre quotidien, jusqu’à l’invisibiliser. Les signes mortuaires ont été gommés : les tentures de deuil n’apparaissent plus sur les façades des bâtiments, les convois funéraires se font discrets, et les défunts ne sont plus ramenés à leur domicile pour la veillée. La gestion de la fin de vie et de la mort a quant à elle « été déléguée à des professionnels comme les pompes funèbres et les fossoyeurs », ajoute Élodie Cabot. Les mourants sont effectivement confiés au domaine médical, et les morts au secteur funéraire. La mort est ainsi devenue « extraordinaire » pour la plupart d’entre nous, et finalement taboue. En effet, évoquer le décès et le deuil en famille ou en société est aujourd’hui complexe, voire anxiogène, comme l’illustre notre vocabulaire. Nous euphémisons la mort à travers diverses expressions, telles qu’« il nous a quittés » ou « elle s’est éteinte ». La législation elle-même contourne le mot « mort », qui ne figure ni dans la loi Léonetti de 2005 ni dans celle du 2 février 2016, toutes deux traitant pourtant des directives anticipées liées à la « fin de vie ». Autrefois perçue comme le dénouement de toute vie, la mort paraît aujourd’hui réduite à l’échec de cette dernière : elle reflète le fait que nous n’avons pas réussi à soigner.

Malgré tout, elle est omniprésente. L’information en continu nous confronte chaque jour à la multitude de décès partout dans le monde (guerres, catastrophes naturelles, attentats, accidents…) pendant que les fictions criminelles et hospitalières pullulent sur nos écrans. Une cohabitation paradoxale entre une mort visible, anonyme et virtuelle, et une autre, plus personnelle, mais taboue et quasi-invisible.

1. Respectivement 470 et 5 800 euros mensuels pour vivre.

2. Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire.

3. Institut national de recherches archéologiques préventives.

4. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

TOUT LE DOSSIER

du magazine Sciences Ouest